主要な美術大学の彫刻科の受験では水粘土を使った彫刻の試験がある。

彫刻をまことに大雑把に分類すると「カービング(削る)」と「モデリング(盛る)」に分けられるのだが、受験で出題されるのはほとんどこの「モデリング」のほうである。

水粘土を使った「モデリング」を「彫塑」あるいは「塑造」と呼ぶが、何故「彫塑」が受験に出題されるかというと、基礎的な立体感覚の確認がしやすく、個性も見ることができるから。

「彫塑」の利点をいくつかあげると、「手」以外に道具をあまり使わず、短時間である程度形になり、粘土を取ったり付けたりのやりとりをしながら制作ができる。また、作り終わったら壊してまた別のものを作れ、経済的にも優れているため、習作にはもってこいである。

だから、当然この予備校でもほとんどの立体制作は「彫塑」である。

しかし、「カービング」でないと味わえない彫刻の魅力もある。簡単には形にならない硬い素材との格闘、固まりの中に形を見つけるデッサン力、それらを段取りする計画性など非常に面白い。

そういったこともあり以前から授業の中で「実材実習」として木か石をカービングする授業を一年に一回行ってきた。一週間程度の時間の中での課題なので大きさも両手に収まる程度のもの。

最初のうちは、テーマも「自分の体の一部」など観察したものを再現するというものだった。

限られたテーマや素材の中で、当時の学生は慣れない作業の中から面白い作品を生み出してくれた。

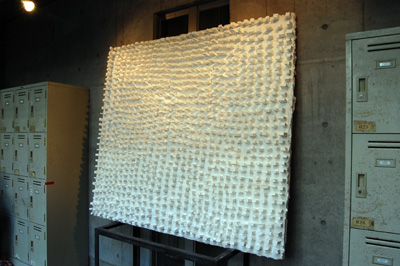

そんな中、時代の流れか数年前より学生の中から自由なテーマを求める声が上がり始めたので、初めてテーマを「自由」にし、素材に石膏も加えてみた。そうしたところ思っていた以上に内容や素材の扱いなど作品の幅が広がり、色を塗る学生やインスタレーションをする学生が現れ始めた。

ここまでくると、もう「カービング」とか「モデリング」といった枠も外し、それらも含めて表現方法自体から「自由」にしたほうが良いだろうということになった。

こういった流れの中で徐々にカタチを変えて出来上がってきた「自由制作」。

そしてそれらを発表する「自由制作展」を昨年から始めた。

では「自由」って何?

「自由」っていうのは難しい。何でもありというのとも違う。

予備校生が授業の中でこれをどう成立させるか。

制作時間、制作場所、展示空間、展示期間、予算、素材、準備期間などの限られた条件の中でいかに自分の表現ができるか。

コンセプトをどう探り出すか。社会に目が向く人もあれば、自己の深層を見つめる人もいる。素材から入る人もいる。日常のささやかなことに目を向ける人もいる。過去に遡る人もいる。

この「自由制作」では約一月の準備期間と一週間の制作時間と一週間(人によっては数時間)の展示期間とすいどーばた美術学院内での展示ということを条件としている。展示方法や展示場所、素材は場合によっては交渉次第。予算は自分との相談。作品プラン提出から設置希望書の提出もする。

これら全てをひっくるめて「自由制作」ということにしている。

この一月余り「自由」を探った試行錯誤の結果がカタチとなって現れた作品たち。

その中でそれぞれの「足掻き」「もがき」が何とも言えずいい。

画廊や美術館で観る洗練されたものもいいが、この初めてに近い

捻り出された作品たちを観れるのは、私たち予備校講師の特権かもしれない。

まだ作品と伝えたいことがうまく結びついていなかったり、計画通りに進まず仕上がらなかったり、予算が足りず計画を変更したりしたものもあったが、皆それぞれに格闘した痕跡が素敵でした。

その痕跡の展示が20日までの間、観ることができる。

すいどーばたの内部のみの展示だが、最終日はOPENコンクール

となっているので、参加者は昼休みや採点中に観ることができるので

覗いてみてください。

最後に、今回各講師と教務さんにそれぞれ賞を決めてもらうことにしたのだが

失敗だったかな。

それぞれすばらしくてとても選べないし選ぶ必要性もなかったかな。

無理に一つに絞っていただいた皆さんすみませんでした。

またまた反省です。

西嶋雄志