●中間色の話

今年のどばた彫刻科は一浪生が多くフレッシュで活気に満ちている。勢いがありとてもよい。しかしその反面がある。多浪生が少ないのである。しかも生え抜きが。

僕が浪人していた頃は一浪も多いが多浪生も沢山いた。時代的にはバブルは崩壊していたがその名残りはまだあったように思われる。垂木、シュロ縄といった材料が使い捨てに近い状況だった。しかし数人の多浪生から「落ちた粘土も作品の粘土も一緒、直ぐ拾え」解体の時には「エレガントではないからシュロ縄はのこぎりで野蛮に切るな」など直接は実技で関係ないところで口伝えのように聞かされたのをおぼえている。

十年ぶりにどばたに戻るとそのリサイクルはもっとしっかりしていた。垂木、シュロ縄はもとより針金や釘までも再利用されていた。不況が自然とそういった体制を作らせたのか?いやいやそうではなく、根底に漂う意識、足元を確かめながら何か大切なことを見失わない心がけのように思われた。そのスピリッツは財産に感じる。

繰り返すが今年は多浪生が少ない。その分制作態度や口伝えからそれが伝わる頻度は確実に減っていることだろう。その影響か?最近講評の前はアトリエが異常にホコリっぽい。理由は至極単純で、落ちた粘土をその場で拾わないないからだ。拾える学生の数が減っている事実からだろう。

少ない多浪生にアトリエの規範を負わせるのは酷なように思う。彼らは年々自分の事で手一杯なのだ。ではどうしたらよいのか?

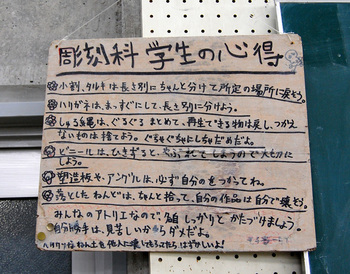

理屈ではないこういった話は現実味に乏しく、実技の内容に対しても残念ながらダイレクトさに欠ける。が、他人ごとではない自分たちのアトリエの環境は、浪人年数に関係なくみんなに気に留めてもらいたい。

作品の面白み=人間味は白黒(理屈)だけでは決められない中間色にあると思うから。

阿部光成