「インタビュー企画第44弾」

2023合格者体験記特集

2023年度の合格体験記をまとめました。

それぞれが受験生としてのリアリティーを持っています。

来年、受験する方は是非参考にしてください。

また、今年も2名の保護者の方に<見守り体験記>を書いていただきました。

大畑真子さん

合格大学:東京藝術大学 彫刻科

「学びと発見と成長と」

私は現役一浪は油画、二浪、三浪は彫刻で宅浪して、四浪の年からどばたに通い始めました。結果を言えばどばたに来て良質な環境で実技できること、そして周りの人の作品と並べて講評してもらえることのありがたさと、圧倒的な成長スピードの速さ。また講師たちの指導の的確さ。これだけで実技が大いに伸びたと思います。

どばたに通い始めてから自分自身の内面の変化もあり、人間的成長もしたと思います。メンタルも強くなりました。どばたに通い始めたの頃の私の最初の課題は、毎日通うことでした。「初めてのことが多くてできないのは当たり前、だから挫けないでやり続ける」というメンタルがとても大事でした。

でも途中から、「上手くなろうと決意しないと上手くならない」ということにも気づけました。これは大きな発見でした。

もちろん楽しいことだけではありませんでした。何回も泣いたこともありました。けどそれ乗り越えた時もっと強い自分になった気がします。

どばたでの毎課題毎課題が一期一会でその時、その瞬間でしか制作できない大事なものでした。「制作に愚直に真摯に向き合うこと」この大事さを知れてよかったです。

失敗もあり、その時は後退したと思っても何も無駄になってないと今なら思えます。全部の失敗が私の中で生きている。

努力することは大事ですが「努力をし続ける忍耐力と継続力の大切さ」を学べたのも大きかったです。

来年の受験に向けて頑張る人に向けて伝えたいことは「この時間を大切にしてほしい」ということです。一つ一つの実技を全力でしてほしいです。どんなに最初の描き出しが悪かろうと、構成の芯棒が失敗しようと、最後まで足掻いて、諦めないで後悔ない実技をしてほしいと思います。

色んな人いますが、私はデッサンで紙を変えてのやり直しはしないようにしていました。なぜなら本番ではできないから。本番を意識して、実技することをいつも心がけていました。

メンタルの立て直しも、実技のひとつだと思っています。全力で空振りした方がスッキリする時もあると思います。せっかく転けるなら、せめて前のめりに転けた方が、後悔が残らないこともあるんじゃないかと思います。とにかく後悔を残さないでほしいです。

きっと、技量をあげるために全力を使える時間はこの時しかないと思うので。体力的にも、環境的にもそうだと思います。

あとは「自分を信じること」。私がこれを本当の意味で理解出来たのは、一次試験中でした。精度をあげようと思い、形を疑う中で、実は、自分を疑っていたことに気がつきました。なぜ、色んな人が自分を信じろというのか、客観的になることと自信を持つことは矛盾しないのか、を考えてほしいです。そして「形は疑え、でも自分は信じろ」、実はこれが矛盾しないと気づいてほしいです。自分がこれまでしてきた結果を信じるというより、それまでの過程や、自分が見えてるもの、自分が表現したいことを信じてほしいです。

合格してから改めて、色んな人に応援し支えていただいていたんだなと思いました。講師の方々は、私のメンタルコントロールも含め、上手く調節してくださったと思います。両親も、ずっと忍耐し続けてくれました。私を信じて、ずっと励まして待ってくれていました。

本当にありがとうございました。周りの人への感謝と、報恩の気持ちを忘れず、謙虚な態度で精進し続けたいと思います。

<見守り体験記>

大畑稔浩さん

「未来へ」

娘は幼稚園の頃から砂場に行ったきり、休み時間が終わっても帰ってこないような子でした。

また、3歳の頃から子供に似合わず、目的を持つと一つの事を永く続ける集中力もありました。家族は「天才じゃないか!?」と期待を寄せましたが、人見知りの性格は学校生活の中で彼女自身を徐々に追い詰めたように見えました。目的意識を見失っていた彼女に、絵を勧めたのはその頃です。

絵描きの私から「未来に何も見いだせないのなら、まず絵を描くことから始めてみようよ!」(本当は「絵」ではなくても良かったのですが私が教えてあげられるので)やる気の入り口になればと言う思いの一言でした。もともと素直で、もの作りは好きでしたので真剣に取り組んでいました。

現役の時、藝大1次まで合格し、翌年講習に行かせましたが、人見知りが再燃しうまく溶け込むことなく翌年も宅浪することになりました。その年、石膏デッサンを描いているときに「彫刻をやってみたい!」と言うようになりました。近くにいらした藝大彫刻科出身の作家さんが、彼女の幼馴染の父親でしたので、その方にお願いしました。1年半過ぎたくらいから、やはり一人での制作に限界を感じ、どばたの講習会に参加させました。講習会が楽しかったのか「4月から、どばたに行きたい」と言うようになり、いつまで続くのかと心配しておりましたが、水が合ったのか、すぐに友達ができ楽しく制作していたようです。

絵もみるみるうまくなっていきました。今年は、自分より若い子たちが多いので、責任感も培われてきたようにも思います。いつしか「人見知り」もなくなり自己実現の自助努力と自己責任を学び、人として大きく成長したように見えます。

どばたの先生をはじめ、彼女を御支援してくださいました方々に心より感謝申し上げます。

三つ子の魂は百までとは申します。藝大合格は人生の中での通過点として、更なる精進を重ねて未来へ向けて力強く歩んで行ってほしいと願っています。

黒澤勇紀さん

東京・明法高等学校

合格大学:東京藝術大学 彫刻科

武蔵野美術大学 彫刻学科

「今だけ全力で!」

誰かに言われて分かった気になっても、そんなのはただの分かったふりにすぎません。

誰かに相談に乗ってもらってもデッサンが上手くなるわけじゃないです。

自分で身に染みるまで失敗し続けるしかないんです。

毎日毎日失敗して反省して悩み続けて、それでやっと少しだけ答えが見えてくるんです。

あぐらを描いて座っていても何も分からないですよ

自分を変えていくんです。少しでも良くなりそうな方向に。

宮内礼さん

茨城・鹿島学園高等学校 卒

合格大学:東京芸術大学 彫刻科

多摩美術大学 彫刻学科

「フラットな精神」

藝大を3回受験して感じたのは殆ど「運とメンタル」です。

合格者と不合格者の実力差は正直あまり無いと思います。

教授は人間ですし、気分で作品を選ぶこともあるでしょう。

そういったことに振り回されずに淡々と制作する事を今年は気を付けていました。

あとは手を動かすのも勿論大切ですが、同じくらい思考する時間、自分の美意識を掘り下げていく時間を取る事も大切にしていました。

結果論になってしまいますが、藝大に期待し過ぎず、試験でもマイペースに作品を作れたのが良かったと自分では感じています。

お世話になった先生方、一年半面倒見て下さって本当にありがとうございました。 扱い難い生徒でしたね、、、、スミマセン!!!!

小原壮太さん

奈良・奈良女子大学附属中等教育学校 卒

合格大学:東京芸術大学 彫刻科

「努力」

現役から一浪の序盤まで地元の予備校に通い、夏季講習からすいどーばたで浪人生活を過ごしました。

どはたの講習会に初めて来た現役の時、とんでもなくうまい人達を見て、デッサンでも負けて粘土でも負けて何も勝てなくて悔しかったです。その時から何か一つでもこの人達に勝たなければいけないと思い、朝誰よりも早く来ることにしました。他人と比べて頑張ろうと思うのもとても大切ですが、一番大切なのは昨日の自分よりも努力できたかどうかだと思います。

受験を支えてくださった多くの人に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。

梅沢大樹さん

千葉・松戸高等学校 現役

合格大学:東京芸術大学 彫刻科

「大きな決断」

自分は小さい頃から音楽をやっていて芸術は昔から日常の近くにありました。中学校はその音楽に専念するために土日活動がない美術部に入りました。だから自分が本気で藝大の美術学部を目指すなんて今思えば不思議です。高校は普通科に行って楽しんでいる自分が全く想像できなかったので、中学校を通して好きになっていた美術方面の道に進む決意をし、覚悟を決めて美術系の高校に入りました。

高校で初めて木炭紙に木炭を滑らせた衝撃は今でもハッキリ覚えています。思ってたより何百倍も難しかったです。見たまま描いてるのに全然思ったような絵にならないし形も全然合わない、最初は高校の一学期をかけて1枚を完成させました。それから熱が入ったのか3年間は通っていたオーケストラもやめてずっと美術三昧、彫刻という学科も一通りの学科を体験し、1番楽しかったので進むことにしました。大変だったけどほんとに幸せでした。悔しくて泣いたこともあったし、褒められてニヤけたこともありました。多分美術に足を踏み入れ無かったらもっとつまんない人生だったと思うし、人間的にもこんなには成長できなかったと思ってます。なにかに打ち込む事ってこんなにも辛くて幸せな事なんだって美術を通して教えてもらい、美術への好奇心は膨れ上がる一方でした。

どばた生活は悔いの無い現役生活をしようと心がけてやってました。結果が出たから良かったけど、もし落ちて浪人することになっても多分浪人の自分は現役の自分を誇ってくれてたんじゃないかなって思います。

最後に今まで一緒に競ってきた仲間たち、熱く指導してくれた先生方、素晴らしい設備を用意してくださったどばたの関係者の方、栄養や色味が極限まで考られたお弁当を毎日早起きして作ってくれたお母さん、家族、応援して頂いた方々、神様です。本当にかけがえのない存在でした。本当にありがとうございました。ここからがスタート!この結果をバネにもっと飛躍するぞ~!

大里祥実さん

熊本・第二高等学校 卒

合格大学:東京芸術大学 彫刻科

「身を任せる」

とにかく頑張る。

私が現役の頃毎日考えていたことでした。しかし、そこには大きな穴があることに気づけませんでした。

もちろん頑張ることは成長する近道だと思います。

ただ、そのせいで見えなくなっている部分があることを決して忘れないでください。

現役の頃はやる気に満ち溢れ、一つ一つの課題を全力でやっていました。そこで成長した部分もたくさんありました。

試験本番、いつも通り全力で挑み、いける、そう思っていました。結果は不合格。

何が足りなかったのか、そこに気づくのに長く時間がかかりました。

私はこの1年、

「頑張らないこと」

を心がけて制作していました。

なぜ頑張らないのか、それは冷静な心(目)を養うためです。

よく先生達は「もう1人の自分で見つめなさい」と言います。

客観的に見ることで、間違いを見つけ、修正することが出来るからです。

そんなの簡単だ。当たり前のことだ。そう思いますよね。

しかし、ほとんどの人ができてないこと、そしてそれが毎回できるとも限らないこと、

この1年痛いほど感じました。

頑張って目の前のことだけになっていないか。頑張ることは身に染み込んでいます。大丈夫です。

モチーフと空間と自分の作品と自然と対話してください。自然に身を任せて。

ー生活についてー

私は、ほぼ毎日朝6時から9時までバイトで働いてそこからどばたに通っていました。

元々朝起きるのは得意ですが、制作する前に体と脳を起こす事ですぐに集中モードに入れました。本番も早く始まるので体を慣らしておくといいと思います。

最後に、共に悩み支えてくれた友人、ずっと見守ってくださった先生方、家族、すべての方々に感謝しています。

本当にありがとうございます。

志賀未禄さん

東京・松原学高等学校 卒

合格大学:東京芸術大学 彫刻科

「自分次第でどうにでもなる」

受験期間の2年ちょい本当に色々あったなぁーと思い返す。

本当に色んな人に迷惑かけて助けてもらった期間だった。

その人達に少しでも恩を返せるように過ごした2年だった。

辛かったー、自分がへなちょこすぎて笑

でも、僕には芸大に受かるしかできることなんてないと思った。

だから絶対負けたくなかった。

それがあったから自分を最後にちゃんと追い込めたと思う。

語るわけじゃないけど受験は本当に気持ち次第だと思う。人に頼らずに上手くなろうとする気持ちと自分だけでも受かってやるって思う気持ち。

それを思っていれば絶対上手くなるし意味のある一年になると思います。

佐藤春野さん

東京・女子美術大学附属高等学校 卒

合格大学:東京芸術大学 彫刻科

武蔵野美術大学 彫刻学科

多摩美術大学 彫刻学科

東京造形大学 美術学科彫刻専攻

「充実」

私は高二の11月から一浪の1学期まで別の予備校に居ました。ドバタには途中から入ったので友達が1人も居らず、自分がしたい時間に制作を始めたり、参考作品がある部屋に閉じこもったり色んな画集を読んだりしていました。こういう事をしてると実技のモチベーションが下がったり友人関係で揉めて病む事もなかったです。充実した浪人ライフが送れました。

実際画塾には上手い人が沢山いて一次試験の1ヶ月前は自分が受かるわけないと思っていました。

他の人と比べて藝大に対する熱い情熱もなかったし夜間残ったりする体力もなかったからです。

藝大受験するときはもう武蔵美に合格していたので藝大受かりたいというより、もう早く大学生になって作品沢山作りたいなと思っていました!

試験は少し緊張しだけれど、画塾での制作と変わらないスタンスで楽しくやることができました。

私が藝大なんてびっくりです。先生方本当にありがとうございました。

作田道隆さん

埼玉・浦和学院高等学校 卒

合格大学:東京芸術大学 彫刻科

「4連続1次落ち」

今回東京藝術大学彫刻科に4浪目で合格しました、作田道隆と言います。

文才はないですが、よろしくお願いします。

今回合格体験記を書くにあたって思うことが、いざ書こうと思うとなかなか浮かばないもんだなと思いました。なので、今回自分はどんな浪人をしてきたかを書いてみようと思います。かなり長く書きましたが、受験で心が壊れそうな時、こんな人でも何とかなるんだなって思ってくれたら嬉しいです。

まず美術の道で行くと決めたのは結構早くて、小学生くらいの時からでした。

何をやるかは決めてなかったですね。とんで、高校は浦和学院の美術クラスに行きましたねー。高二まではデザイン科か、工芸科を目指していたのですが、高二の頃に観た芸大の卒業制作に感動してこの道を選びました。高一からデザインを目指していたので、某 千代田区にある美術予備校に行きました。その流れもあってその学校の彫刻科に所属しました。

現役はですね、もー楽しかったです。やる事なす事全部が新しくて、作る喜び描く喜びに浸っていました。

描けない事も苦ではなかったですね。あの時の夜間部は3人、昼間部3人でしたね。当時はものすごい浪人生を尊敬していて、今の実力では受からないこともわかっていたので、浪人生に憧れがありました。

今後の悲惨な浪人人生が長く続くとも知らないのに...

案の定現役は1次落ちでした。

一浪目昼間部に上がったはいいもののクラスの人数1人!先生3人! プレッシャーやばかったですね。その時はワンツーマンやん!って思いながら能天気にやっていたのですが、だんだん1人は辛く、他クラスの子と遊ぶようになり、おちゃらけた一浪生活を送ってました。その時は某ハワイアンテイストのハンバーガー屋でバイトしていましたね。実技面では辛いこともありました。俺より遅くから始めた後輩が自分よりデッサンや、粘土が上手くなちゃったんですよ。ラーメンとか奢ってたのに面子丸つぶれ。最悪の気分でしたね。その時は初期ベジータくらいプライドが高かったのでだんだん心が崩れている音がしました。それでも頑張ってはいたのですがまた一次落ち。

二浪目はここまで育てて貰った予備校の先生に感謝していたので受かって恩返しがしたいと思い、意地で居続けていました。この年は模刻のレベルが一気に上がりましたね。当時あった彫刻1だけが心の救いでした。まるで規模は小さくても自分にとっては展覧会に出す作品のつもりで作っていたので楽しかったですね。でもこの頃から本格的に心が壊れてきました。奇跡的にこの年は人も少し多く8人くらいいました。一人よか全然マシですね。でも、その中で1番長く続けているのに1番にはなれない自分が悔しくて悔しくてみるみるみる性格が暗くなり、挙句の果てに家で枕に顔を当てて夜叫んでる時もありました。それでも何とかモチベーションを上げて、この年で決める気で受けたもののまたしても1次落ち。本当に心が無でした。あの時初めて責任とか恩を忘れて学校から無言で去りました。それでも彫刻の夢だけは諦められなかったので心機一転どばたで三浪めを迎えることになりました。

三浪目、入りたては気持ち的には全員潰す!って感じでしたね。超尖ってました。

模刻と、作品だけは負けねーって思ってました。そんな心も一瞬で崩れるとも知れず...どばたのレベルの高さを受け入れるのには時間がかかりました。

自分が3年間やってきた実技を一浪の子に軽々と抜かされてく事は耐えられませんでした。でも、その頃は何故か悔しくなかったですね。やられ慣れちゃったのかもしれません。平和ボケしたベジータとそっくり。この頃は作品が作りたい欲がすごく、文章課題とかでは暴走傾向にありました。まるでMの字がついたベジータのようでした。1月頃から実技と浪人数が噛み合ってきて模試では4位は取れるくらいにはなりました。ダメダメだった俺からしたら4位でも嬉しかったんですよ。

ここから話すことは、こんなダラダラ書いてる言葉の中で1番大事なことで、

2,3月の心のメンタル調整が大事ってことですね。1月調子の良かった作田くんも、、試験が近づいて来るプレッシャーに1個1個の課題の結果が大きなダメージを及ぼしていきました。

まじギャリック砲。

極めつけは1次試験前日前々日のメンタル。

超壊れてしまいましたね。受かるわけがないと思ってしまっていましたね。1次の結果もいつも通りの1次落ち。ちなみにこの年のウェブアップは

デッサン6粘土6 本撮0

三浪目にしちゃダメダメですよね。二浪の時は落ちた時絶望的な思いをしましたが、どばたではそんなことはあしませんでした。いつも仲良かった友達が受かったことは悔しかったけどかっこよくも見えましたね。一緒に行きたかったです。ここでなんと!4回連続1次落ち!笑

まじで俺にはデッサンの才能が無いことに気付きました。それでもバカが取り柄なんで出来ない事なんてどーでも良くて、やっぱり芸大に行きたいから4浪することになりました。

4浪目

いよいよラストです。もしここまで読んでくれたのならここからは大事な話なんで力になれると思います。この年は今まで芸大に行くまではしないと決めていたことを全部破ってやることにしました。この考え方がが結構きいたのかな?と思っています。

1つ目は、将来のための準備兼お仕事ですね。

植木職人になりました。お庭の木を手入れしたり大木を切ってトラックに積んだりする仕事ですね。

1日仕事となので2日課題でクロッキー3時間、制作9時間の日は頭の方の授業を休んで夜仕事帰りにどばたで3時間やって次の日6時間やる日を結構作りました。

夏期講習はお金が無く全日程仕事に費やしました。

コレがいい気分転換、自然と触れ合えるのはいい気分でした。それと前日の実技を見つめ直すいい時間が設けられたかなと思っていました。

2つ目彼女が出来ました。絶対浪人中は彼女を作ってはいけないという親の謎の言いつけをちゃんと三浪までは守ってたんですよ。でもこの年は内緒で付き合ってました。彼女のおかげでどれほど救われたことか。本当に感謝してます。言いたいことは、ここまで浪人しちゃうと実技レベルってのもありますがある程度出来ればあとはメンタルなのかなと思います。

試験中何考えてたとかどうしたとかは

ここまで読んだよ!って声かけてくれてくれたら話します。もー何書いたか覚えてないくらい書いたと思うのですが、これから芸大を目指す人に少しでも役に立てば嬉しいです。

<見守り体験記>

作田幸子さん

「それぞれで叶える夢」

息子は夢を叶えるために、どんな時もどんな場所でも全力で頑張っていました。

主人も私も藝大出身で多浪生。三人で美術の話で盛り上がったり楽しく過ごしていました。

しかし私達の様々な経験から、息子を心配しすぎてしまい、よけいな言葉やお節介で苦しめてしまっていた時もあったように今は思います。

合格した最後の一年、息子は自由にのびのびと過ごしていました。アルバイトに励み、同じ夢を持った大切な友人達と長く時間を共有しました。

それでも私は常に息子がどうしているのか心配でした。

ただこのころから、息子の楽しい話には、いままで感じたことがないような安心感がありました。

本当に自分でこの道を歩みはじめたのだと、このとき思いました。

そんな安心感から私自身も省みて、自分の作品制作に戻っていきました。

先生方にすべてをお願いし、息子のことは干渉しない。結果的に一番効をなし、私共が制作に熱中しているうちに、息子はいつのまにか合格していたという形になりました。

藝大受験は親になっても、たくさんのことを学ばされます。

学院の先生方には実技意外にもたくさんお世話になりました。息子の成長がとても嬉しく、心より感謝しております。

仲良くして支えてくれた友達のみなさん、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

上野ポリーナさん

岩手・不来方高等学校 卒

合格大学:東京芸術大学 彫刻科

「自分らしく」

自分が1番調子が良かったのは二浪が始まった一学期で、その頃は講評が終わった後ダッシュで片付けて、手を洗って池袋西口のバイト先に走って行き、そこから夜0時まで6時間バイト、終電で帰る生活をしていました。

今考えると6時間実技やった後に同じ時間働くのって頭おかしいなと思いますがその頃は苦しい思い出があんまりなくて、実技が気持ちよかった日は作業しながらあれ気持ちよかったなーって余韻浸ったり、バイトの内容より美術のことを考えている時間のほうが長かったかもしれません。帰りの電車の中で明日の課題と過去のブログをチェック、たまに疲れすぎて駅を寝過ごして、歩いて帰ってました。

でもどんなに疲れてても、どばたに遅刻することだけは絶対に許せなくて毎日早起きだけは徹底してました。

この1年特に入直、早起きと同じぐらい大事にしてたのは人との距離を保つということです。一浪の頃はみんなとベッタリしすぎて自分の場合それで甘くなっていたんじゃないかと思って、入直は3人以上で帰らないとか変なルールを自分の中で作ってました。ルーティンじゃないけど、デッサンの準備も芯抜きのタイミングとか順番が自分で決まっててそれを崩さないことで落ち着ける感じがあるので、自分の中で理由はなくてもいいからルールを作ってそれを絶対守るっていうのが結構きくんじゃないかなと考えています。周りに理解してもらえなくても自分なりのルールを貫くのが大切だと思います。

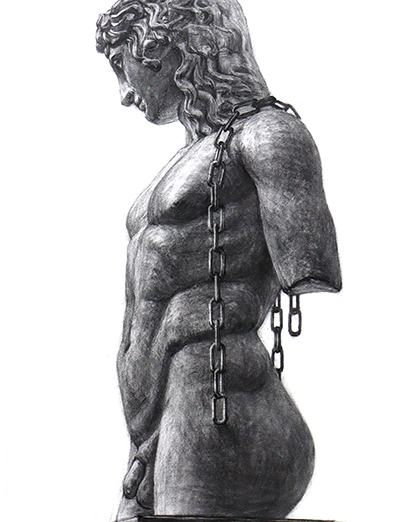

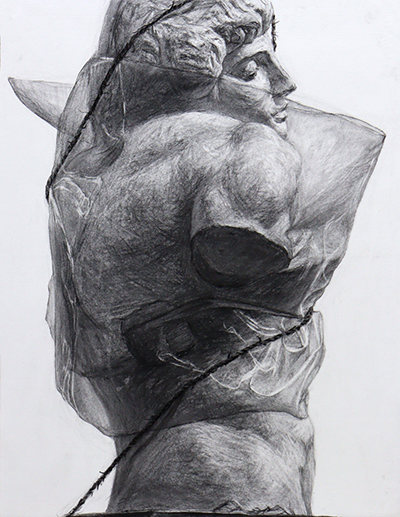

公開コンを終えたあたりからスランプと言っていいのか分かりませんがデッサンがなんか本調子じゃなくなってきて、結局やっと描き方を思い出してきたのが1次試験2日前でした。二浪になってからメンタルが弱ることはほとんどなかったのに、1ヶ月続くひどい風邪をひいたのも重なって試験直前になってメンタルが崩れました。1次試験3日前、ジョルジョを描きながらひどい気持ちになってきて、途中でやめて夜の公園でひとりで泣いてました。それですっきりしたのか翌日から何も考えずに描けました。試験前日は奴隷全身を描いて、以前の気持ちいい時のデッサンまではいきませんでしたが、午前中奴隷がほんとにかっこよくて、アドレナリンが出すぎて心臓がバクバクして胸が痛かったです。あんなに苦しかったのに久しぶりにデッサンが楽しいと思えました。

皮肉にも1次試験はジョルジョ。しかし余計なことは何も考えずに冷静に描きました。

2次試験、試験監督がすぐ隣ということもあり、粘土をつけてからはずっと焦ってました。構成は攻めたつもりも変なことをやろうとしたつもりもなかったのですが、作り始めて1時間ぐらいで部屋の他の人と自分の作品を見比べて、自分だけ「アバタをモチーフに」の解釈が間違っているんじゃないかと思い始めました。アバタそのものを作ってない人が自分だけでした。そこからは作る大変さよりかは精神戦で、ちょっと下がって作品を見る度課題違反という言葉が頭をかすめて、何度も課題文を読み直しました。でも説得力まで無くなっちゃダメだと思って最後まで作りきりました。

試験後どばたの他の部屋の人の構成を聞いてもアバタを作っていない人はおらず、恥ずかしくてどばたに行くことができませんでした。そのあとも呆然となりすぎて、試験中に指にささったでかいトゲに翌朝痛くなるまで気づきませんでした。結果は良かったものの客観性はやっぱり大切だと思います。もしこれで落ちていたら焦った自分じゃなく構成自体を責めて自由な作品を作るのにブレーキをかけてしまうようになったかもしれません。周りがどうであれ、自分に自信を持つこと、ちゃんと作りきるという気持ちを持つことが作品の完成度、説得力に大きく影響するなと思います。今は最後に自分っぽい作品が作れたのは良かったかなと思っています。

最後になりましたが、この2年で人としてもすごく成長できた気がします。教えてくれた先生たち、支えてくれた家族、友人たちには感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

北村碧唯さん

千葉・松戸高等学校 卒

合格大学:東京芸術大学 彫刻科

「親友と入学式に行く夢を見た」

道端の石が、やけに目に入る時がある。

普段聞き流す音が、しつこく残る時がある。

空気を吸った時、開放感を感じる時がある。

料理を食べた時、幸せを感じる時がある。

そんな日常を見つけた時を、一番大切に生きて行く。

日常のイメージを大切に、自分の美術と向き合ってください。

森麗さん

福岡・九州産業大学附属九州高等学校 卒

合格大学:東京芸術大学 彫刻科

「才能とはなんぞや!!」

そんな事をとても考えさせられた1年間でした。

どばたに集まる人や芸術を志す人はそれぞれに点数の付けようのない素晴らしい視点や考え方を持っています。その中で、

「天才。才能がある。」と言われる人は

何が別に特別なことがある訳でもなく、

その考えや視点が彼らの適した方法で

第三者に伝えることが出来るだけではないでしょうか。

1度でもバチッとハマる瞬間があれば

誰だって変わります。しかしその瞬間は

己が挑戦し、苦戦しなければ訪れません。

入試最中でも、

一手ずつその瞬間のために強気でいなければ

絶対に来ません。逆を言えば

「いけ、いけ。伝われ。受かれ受かれ受かれ」と

自分を押し続けることが出来れば

合格なんてすぐそこなのではないでしょうか。

沢山楽しんで挑戦して、強気で自分にとって輝きを放つ方法を探して欲しいです。

みなさん体験記ありがとうございました。

これからの受験生の参考になれば幸いです。