〜 清水 凜(2022年度 東京藝術大学現役合格者 都立総合芸術高校出身)

× 小野 海(すいどーばた美術学院 彫刻科講師)〜

夜間部から現役で合格された清水 凜さんと彫刻科講師小野 海の対談企画です!

受験中の貴重な体験談を聞かせてもらいました。全国の受験生たちにとって、とても参考になる内容満載です!ぜひ最後まで読んでみてください〜

====================================================

小野(以下、小):本日はどうぞ宜しくお願いします!

清水(以下、清):宜しくお願いします

小:まずは彫刻を始める前の話から聞かせて下さい。幼少期はどんな子供だったの?

清:小さい頃は外で走りまわってるタイプの子供でした。中学校では陸上部でした。運動部で鍛えられた忍耐力と負けず嫌い精神はかなり受験で役立ちました。

小:陸上も受験も自分との闘いという側面は共通してるもんね。ちなみに種目は?

清:色々やってました。主には走り幅跳びと4人制リレーです。

どちらも毎年都大会まで行きました。リレーではそこでベスト8に入れば関東大会に行けるんですけど、0.1秒差で逃しました。なかなか悔しい思い出です。

小:4人でバトンを繋いで0.1秒差を競う世界か、メンタル強くなるな。

陸上漬けの毎日が、どこで美術路線になったの?

清:中2の最後までは陸上一筋でした。中3に上がる時に進路指導があって、美術系の選択肢が出たのはその時で、そこから中3の1年間は美術部にも参加してました。

小:それまでは?家でよく絵を描いてたとかはあったの?

清:いえ、全く無かったです。中3になって突然始まりました(笑)

そもそも進路決めの時には進みたい分野とかは特に無くて、色々な高校の見学に行ったんですけどピンとくるとこが無かったんです。それで私が悩んでたら、お父さんに「小さい時、ワミー好きだったんだから美術で立体系進んだら?」って言われたんです。

小:...わみぃ???

清:はい、ワミーです(笑)

ワミーっていうのは子供の玩具なんですけど、カラフルな小さいパーツを組み合わせて色々な立体が作れる玩具なんです。

それで小さい時よく遊んでました。

幼少期のその思い出とお父さんの一言で、美術漬けの日々が始まりました。

小:幼い頃の遊びが東京藝大に繋がってるんだね。ということは進路を美術に決めた時点で彫刻専攻も決まってたってこと?

清:そうですね、やるなら立体だなと思ってました。

それで総芸(都立総合芸術高校)の体験入学でニンニクを粘土で作らせてもらって、それが人生初の塑像になりました。

ニンニクってよく見ると面白い形してて、内側と外側の世界が繋がってるっていうか。

小:まさに内と外。そこから彫刻が始まった訳だ、すいどーばたに初めて来たのは?

清:多分高2の頃にあった公開コンクールですね。総芸の先輩方が行ってるのもあって選びました。あとは、合格実績がダントツなので迷いませんでした。特に現役生は、まず受かるレベルの作品をたくさん見ることが大切だと思って、そのためにはたくさん学生がいて、1番受かってるところで自分も緊張感を肌で感じながら学ぼうと思いましたね。

とにかくすいどーばたには沢山学生がいるというのが最大の魅力でした。

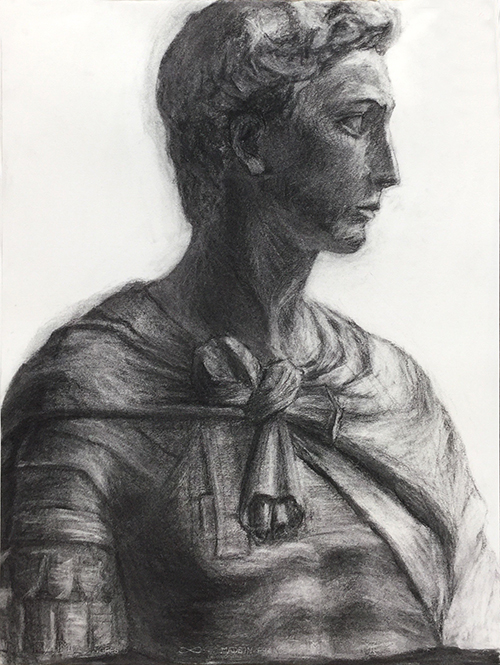

(すいどーばたで初めて描いたデッサン 高2公開コンクール109位)

小:やっぱりそこはすいどーばたに通う最大のメリットだよね。

どばたに通うか悩んでいる学生によくあるのが、沢山周りに人がいると実力差を感じて凹むんじゃないかっていう心配があるみたいで、それでどばたに通うことを躊躇してる学生もいるんだよね。

清:まあ確かに少人数の中でやっていれば凹むことは少ないかもしれないですけど、受験生全体で見た時の自分の位置が分からないまま過ごす時間が長いのは勿体無いと思うんで、出来るだけレベルの高い環境にいた方がいいとは思います。結局は全員試験受けますし、逃げてても仕方ないです。通うのが難しい人は講習会とかコンクールだけでも参加してみるとかも手です。

あと何より、レベルの高い作品が沢山見れる。色んな講評が聞ける。色んな人の結果を見て、自分と比較することで自分の個性や欠点が見えると思います。

小:その都度の感情じゃなくて、試験を見越して効率的に考えれるようになると受験は楽になるよね。まぁ普通はそれに時間がかかるから、僕も浪人した訳だけど

現役の段階でそこまで自分を客観視できてたのは本当に素晴らしいね。

夜間部には同級生も沢山いたけど、周りの学生のことは意識してた?

清:もちろん友達はいたんですけど、馴れ合いにならないように意識はしてました。一緒に夜間部に通って過ごしていく中で、すいどーばたが居心地良くなっちゃうのが怖かったんです。ここはあくまで出て行くところっていう意識を常に持ってました。

小:その気持ちはすごく分かる。どばたって楽しいんだよね〜(笑)

けどここは目的地では無いし、

楽しむことで得られることは沢山あるけど、やっぱり実技は1人でやる、そこだけは絶対だよね。

清:どばたの人たちみんな良い人ばっかりなので、意識的に距離をとっていた気がします。

もちろん夜間部のメリットはたくさんあって、例えば年度初めの頃は1作品ごとにじっくり時間をかけて制作するんですけど、そのおかげで得られたことは沢山あります。自分が納得いくまで描き込んだ経験とか、これ以上ないとこまで作り込んだ経験から、自分がもっていきたい完成のビジョンが確立されると思うんです。

試験が近づくと短い時間での制作しかできなくなるんで、まだ余裕がある時期には夜間部でじっくり作品に取り組めたおかげで、入直の短時間制作も有意義に過ごせました。

時間をかけれるうちに苦手な位置としっかり見つめ合うのも大切です。自分は後伸ばしにして後悔したので。

小:自分のMAXを知ってるってのは強みだよね。勝負はそこから始まる!

清:模刻は特にそう感じてました。

けっこう周りに模刻が楽しくないって感じてる人も多かったみたいなんですけど、私は12時間作れる時期に納得いくまで作れた経験と、何よりその楽しさを知ってたんで6時間になっても楽しかったです。

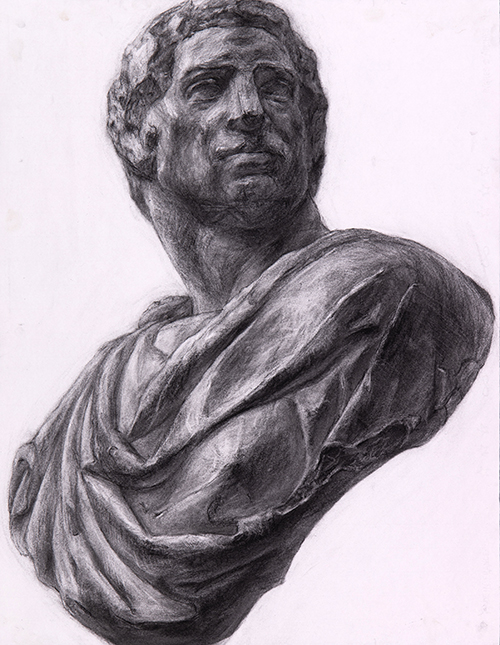

(入直に制作されたアバタの模刻)

小:入試直前期間はどうだった?

清:入直はとっても楽しかったです!昼間部に合流した時は周りの浪人生との差に現実を突きつけられた感じもしたんですけど、負けず嫌いなので、一層燃えた感じもありました。

夜間部期にじっくり自分と向き合って、入直になって周りの浪人生を見て自分の目指すべきレベルが明確になったって感じです。なので浪人生には積極的に話を聞きに行ってました。だから入試直前になって昼間部と合流してからは周りにレベルの高い実技が増えて、すごく刺激になり楽しかったです。参考にしたい浪人生に頼んで、デッサン中すぐ後ろの椅子に座って貼り付いて見させてもらったこともありました(笑)

小:実際入直では浪人生たちもいる中で、コンクールで上位に食い込んでたよね。弥勒菩薩の構成、すごく印象に残ってる。コンクールでの思い出とかある?

清:良い結果が出たこともあったんですけど、その順位が制作中の手応えと一致しないこともありました。自分ではあんまりだと思ったものが意外と評価されたり、逆に良い作品作った!って思ってた作品の順位が悪かったり。2学期末のコンクールはまさにそんな感じでしたね。

デッサンは自分の中では気になるところがまだ残ってて、けど結果見たらaランクで1位。逆にアバタの模刻はすっごい楽しくて手応えもあったのに二位で、受験の醍醐味を味わった感じでした。弥勒菩薩の構成は、やっと自分の手応えに結果が伴ったコンクールでした。

(2学期末コンクールで1位・aランクを取ったデッサン)

(入直コンクールで上位に入った構成作品 テーマ・光と影)

小:ちょっと話を戻すけど、すいどーばたに来た時点で東京藝大に行きたいっていう思いがあったの?

清:ありました。高2の秋に色んな美大を調べて、どんな授業やってるのか、どんな教授が教えているのか、とか。卒展とか、体験授業とか行きました。それで東京藝大に行きたい!ってなって、だったら予備校は1番レベルの高いところに行こう、っていう流れです。

小:清水は決断すると早いんだけどね。

清:そうなんです、!決断してからは悩んだり迷ったりしないです。そのかわり決めるまでにすんごい時間がかかります(笑)

小:けどその決断と覚悟が実技の伸びにも繋がるよね。清水は東京藝大しか受けてないけど、他も受けておこうとかは無かった?

清:無かったです。そもそも落ちるかもなんていう想定は無いです。

根拠はないんですけど、来年自分は藝大で制作してるって確信してました。

不合格を想定すると、その結果を自分で引き寄せる気がするんです。落ちるって考えたら落ちる可能性が生まれる。考えてすらなければ落ちたりはしない、みたいな感じです。全て感覚ですけど(笑)

小:いや、すごく分かる。これまで現役合格した学生の多くが同じ事話してた。彼らの多くが藝大一本だけを受けるのも頷ける。受かるかどうかはまず自分が決めないとね。

今日改めて清水から話を聞くとすごい強者論みたいに聞こえるけど、僕が実際見てた清水の印象は、結構考え過ぎて悩んでることもあったと思うんだけど、日々の実技の結果とかはどう受け止めてたの?

清:そうですね、すごく考えすぎて沼にハマっていくタイプです(笑)

その自分の癖を把握していたので感情のコントロールをすごく意識してやってました。基本ポジティブシンキングです!

不甲斐ない作品を作ってしまったり、コンクールで悪い結果だった作品とかは、すぐには振り返らないようにしてました。2日ぐらい寝かせてから見るようにしてました(笑)

小:カレーみたいなことするやん(笑)

清:ハイ、失敗を活かすためには感情を排除して分析しなきゃいけないんですけど、直後はやっぱり冷静に見れないんで、その時反省してもあまり意味ないと思うんです。失敗を正しく分析して今後に活かすためにも少し寝かせたほうがいいと思ってました。

小:それだけ自分のキャラクターを理解してるってことだよね。

清:そうですね。落ち込んで進みを止めないために、都合よく自分の感情を誘導してあげてました。

小:俯瞰してたんだね。僕は真逆のタイプだったわぁ。描いた直後から反省が始まって、悔しさと楽しさの感情が混ざって次の作品の原動力になってた。2日寝かすなんて絶対無理。買ったおもちゃは帰りの車で開けちゃうタイプだった(笑)

清 : ほんとに人それぞれですよね!

小 : どばたの授業時間以外で受験に活用してたことってある?

清:私は家からどばたまで2時間弱かかるので、夜間の授業に参加して家に帰ってから何かするのは無理でした。

なので電車の時間やお昼休憩を活用してましたね。次の日の構成を考えたり、どばちょうブログ見返したり。自分の作品がブログに上がってたら必ず帰りに見返してましたね。良い結果は寝かしません。(笑)

小:家から2時間...その距離で夜間部に通ってたのが意志の強さを物語ってるな。

試験当日はどうでしたか?

清:本番は激動でした笑

一次試験はただただ楽しかったんですけど、二次試験は更に凄まじかったです。まず二次試験を藝大で受けれることが嬉しすぎて、行き道の電車はずっとニヤニヤしてました。今日はどんな作品作ろうかなってワクワクが顔に出ちゃってましたね。で出題が構成課題だったんですけど、構成のアイデア出しに2時間くらい使いました。

小 : 2時間??焦りは無かったの?

清:どばたでの普段の構成課題もそれくらいのペースで制作してて、本番もお昼前の時点で荒付けまでしか出来てなかったんですけど「普段からそうだからいつも通りやろう、焦って作り始めるより完成のビジョンをちゃんと持つことが大事。」っていう気持ちだったんで焦りは無かったです。

けど制作時間が終了した時は構成はキマッタと思っていたものの、自分の中で詰めの甘さだったり作り込みが納得できる所まで持っていけなく感じて、。大学の門をでた瞬間に号泣してました(笑)

帰りの電車も嗚咽交じりに泣きながら乗ってて、池袋に着く前に一回降りました。

小 : 行きはニヤニヤしてたのに、帰りは泣いてたんや(笑)

あれだけ感情をコントロールしてても、本番は情緒不安定になったんだね。

清 : 最後の最後で今まで制御してたタガが外れたかんじでした笑

小 : 実技中に落ち着くための方法とかあった?

清:冷静になりたい時は他の人の作品を見て回ったり、外に出て散歩してみたりどばた内散策したりしてました。試験本番も同じ部屋の他の受験生の構成を見にぐるぐるしたり、外に出て深呼吸したりしました。あとはどばたでの制作の時はアトリエに貼ってあるはしもとみおさんの彫刻10ヵ条を読んでました!

小 : あれ、本当に大切なこといっぱい書いてあるよね。

清:本当に重要なことしか書いてないです!絶対みんなに読んでほしい。コンクール中にあれがアトリエに貼りっぱなしなのは、答え見ながらテスト受けてるようなもんです(笑)

小:その通りだわ。他に参考にしてたものある?

清:好きな作家さんの、作品だけでなく考え方や彫刻観などよくインプットしてました。あとはドバチョウブログはめちゃくちゃ見ましたね。ブログに上がってる作品でカッコいいって思う作品を見つけたら、次の課題の時にその作者の作品の途中経過を見て、プロセスを参考にしてました。

あとは過去の合格者体験記は全部読みました。

中でも2020年に現役で合格された芦澤さんの体験記はかなり参考にして取り入れてました。

そこに書いてあったことを私も真似して、本番1ヶ月前から自分の日々の実技の波をカレンダーに書き込んでました。グラフ化することで自分の状況を確認してました。一作品ごとに一喜一憂しないように、流れで確認するようにしてました。

小:清水の体験記もいいこといっぱい書いてたよ。中でもお母さんの存在が大きかったと思うんだけど、親御さんにどばたの実技の作品とか見せてた?

清:必ず見せてました!我が家には作品講評のグループLINEがあって、お父さんもお母さんも弟も入ってるんです。毎日帰りの電車でその日の課題をそこにあげて、お父さんに講評してもらうのが日課でした。お父さんに発破かけたり鼓舞してもらったり、作品性について詳しく解説してもらい、お母さんは美術のことはよく分からないんですけど、フラットな意見をくれました。ある意味、予備校の講評ではもらえない貴重な指導でした。

小:素晴らしい家族〜!自分の力だけで受験できる訳ではないから、応援してもらってる以上、日頃自分がどんなことやってるのかはちゃんと報告する、これも受験においてとても大切なことだよね。

清:本当にそうです、!あとは参考作品も活用してました。自分の中に憧れの作品を持ってると強いと思います。特に現役生にはオススメです!私の場合はデッサンの作品だったんですけど、憧れが原動力になりました。

小:大事なことだよね。受験実技以外で何か役立ったものはある?

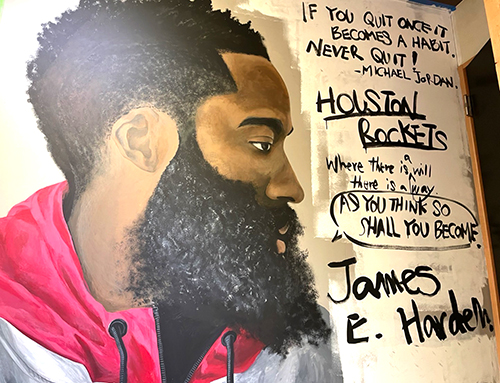

清:高校での卒業制作も、受験とは別という意味で良い息抜きになってました。あとは去年、弟の部屋の壁に絵を描いてほしいと頼まれて描いたんですけど、それもすごく楽しかったです。弟が好きなバスケットボール選手の顔を壁いっぱいに描いたんです!

小:いやぁ、素晴らしいね。受験中こそ趣味的な制作が大切だと思う。じゃないと苦労して大学入る意味ないもんね。

清:そうなんです、デッサンとか模刻とかするために大学入る訳じゃないんで、だから展示とかもいっぱい行ってました。彫刻に限らず気になった色んなジャンルの作品を休日を利用してインプットしてました。そこで直接作家さんと話したりできると、早く自分も自由に作品を作りたいっていう気持ちが湧いてきて、受験に対する活力になってました。

小:最後に、すいどーばたに来て彫刻科の受験を経験して得られたことは何ですか?

清:描く、作る技術はもちろん身につきました。けどそれ以上に、どんな課題でも楽しむ気持ちが大切だということに気づきました。課題に対して受け身になるのではなく、まず楽しむこと。自分を騙してでもいいからコントロールして楽しむ。それが成長するための一番の近道だと思います。あとは自分を信じれるようになるまで感覚を研ぎ澄ますのも大切です。

小:たくさん素晴らしいお話を聞かせてくれて、本当にありがとうございます!これからの彫刻制作、存分に楽しんでください!

清:ありがとうございました。頑張ります!

====================================================

〜あとがき〜

対談して小野が感じたことは、清水さんは偶然受かった訳ではないということです。これは彼女に限った話ではなく、これまで関わってきた東京藝大に合格していく学生の多くに共通していることです。

"合格するということをまず自分で決める。"

こうなればいいなではなく、結果を自分で決断する。

これは受験を越えた先で、彫刻を続けていく上でも重要なことだと感じます。

いやぁそれにしても、高3というキャリアでここまでの境地にたどり着くとは、感嘆します。

今回対談に協力してくれた清水 凜さんの合格者体験記「たくさんの人に支えられて」はこちらから読むことができます!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

「たくさんの人に支えられて」