「インタビュー企画第11弾 仏像修復の道へ 益田芳樹さんインタビュー」

東京芸術大学 保存修復彫刻研究室 非常勤講師 益田 芳樹さん

インタビュアー 吉田 朗 阿部 光成

益田芳樹 興福寺蔵木造天燈鬼立像現状模刻(博士号取得作品)現芸大美術館所蔵「野村賞受賞」部分

これまでインタビューでは大学合格者や、作家活動をしている方へのインタビューをお伝えいしてきましたが、今回は「彫刻の力を生かした仕事」を実践している先輩にお話を伺ってみようと思います。

受験勉強に打ち込む皆さん、ふと彫刻と関わりながらどのように生きて行けば良いのか?どのような将来が待っているのか、不安になるということはないですか? 彫刻を学ぶ中で培ったデッサン力、素材を扱う技術力、空間に対する意識それらを使った職業、生き方も様々あります。

そこで今回のインタビューは すいどーばた美術学院彫刻科出身で、東京芸大彫刻科に進み、そこから保存修復の道に進んだ益田芳樹さんにお話を聞いてみようと思います。益田さんは仏像の保存修復の仕事をメインにしつつも、自らの作品も制作し、発表しています。また東京芸大で講師として後進の指導にもあたられています。

彫刻を学んだあとの人生の展開や、彫刻と関わる生き方、その広がりとして皆さんの参考になればと思います。今回は益田さんと浪人時代を共に過ごした吉田と阿部がインタビュアーをつとめます。(文中敬称略)

-----益田芳樹さんの経歴-----

すいどーばた美術学院にて4年間の浪人の後、東京芸術大学彫刻科に合格。彫刻科大学院、大学院保存修復、博士課程保存修復課程を経て博士号を取得。現在、保存修復彫刻研究室の非常勤講師をつとめる。

中央が益田さん 左が阿部 右が吉田

-----修復の仕事とは------

吉田:

仏像の保存修復の仕事とは、どんなお仕事なんでしょうか?

仏像を直すという漠然としたイメージはあるのですが、具体的にどのような感じなのでしょうか?

益田:

簡単に言えば、仏像のお医者さんと言ったところでしょうか。診断を行い、処置を施すのです。具体的には、修復を必要とする仏像があるとき、先ずは事前調査というものを行います。これは、その仏像の形状・品質・構造を調査します。必要によってはX線調査も行います。そして、どのような修復を施すのが最善であるのかを考え、修復方針をたてます。ここまでが診断に当たり、修復を行う上でとても大事なことです。ここで方針を間違えるとかえって悪化させることにもなりかねないからです。そして、修理という処置にはいります。実際の作業は修復物件によって様々ですので、ここで全てを話すことはできないので省きますが、けして派手な仕事ではなくコツコツと進めていく根気のいる仕事です。

吉田:

X線調査など、現代的な機器も活用しているんですね。伝統的技法で行うイメージだったので意外でした。

益田:

非破壊が前提なので、いろいろ使いますよ。X線だけでなく医療用CTスキャンに入れたりもします。一番最新技術が必要な分野だと思っています。古典技法から最新技術まで幅広く使ってやっていますよ。

吉田:

なるほど。そんな保存修復について、どのような考えを持っていますか。

益田:

日本における多くの文化財は、長い年月のあいだに取捨選択、淘汰された結果です。それら、素晴らしい文化と造形に最大限の敬意を持って、「ものとわざとこころ」を継承し後世に伝いきたいと考えています。それには、高度に発達してきた古典の、材料と技法に関する正しい知識と技術を習得が重要と考えています。

吉田:

保存修復の魅力はどの辺になりますか?

益田:

ここまでの話しだけだと、あまり魅力を感じなく思えるでしょうが、とても魅力のある仕事なんです。一番の魅力は何と言っても、修復後の施主さんの喜んだ顔を見れるということですかね。きれいごとを言うつもりは全くないです。本当にその時の気持ちは「やって良かった!頑張って良かった!!」ですね。相手の喜ぶ顔が見たい。どんな仕事でもそれにつきると思いますが。

阿部:

相手がいる仕事ですもんね。その喜びは一人で彫刻作品をつくっていて感じるものとは違って新鮮ですね。修復した仏像を納めるときの心境ってどんなですか?

益田:

半分半分ですね。ここまでやったら大丈夫だろうという部分と、本当に喜んでもらえるかなという部分と。

益田芳樹 興福寺蔵木造天燈鬼立像現状模刻(博士号取得作品)現芸大美術館所蔵「野村賞受賞」

吉田:

太古の名作と対峙できる喜び、怖さ...などあると思うのですが、その辺りについてお話伺えますか?

益田:

喜びも怖さもありますよ。

喜びは、「直に触れることが出来る」ということです。何百年という時間の中で、淘汰されて来た結果であるわけですから、疑うことの無い教科書です。そんな経験を出来ることはすばらしく幸せなことだと感じています。

怖さもやはり、「直に触れる」ということです。自分の仕事によっては悪くなるということも考えられますから。。。喜びと怖さは紙一重ですね。ですから、先にも話したとおり「材料と技法に関する正しい知識と技術を習得」が重要と考えているわけです。日々勉強ですよ。

吉田:

仏像によっては何度も修復を受けているものもあるんでしょうか?

益田:

もちろん。表面は江戸時代に修復しているけど、中はそれ以前とか。現在は文化財保護という考え方があります。それ以前は 、文化財(美術品)という意識はないため"治す"という考え方が違う訳です。さらに時代によって技法が違うわけで。。。文化財保護法が出来る前は、"治す"は仏様が本来ある姿に戻すという考え方なわけです。ですから、今の時代は難しいですよ。「文化財」という考え方と、「仏様の本来の姿」という考え方がありますから。本当に難しいんです。仏像修復の理念については、自分自身、何が正しいのか日々考えています。まだ答えはでていません。しかしながら、現在まで伝えられてきたのには、それぞれの時代で関わってきた人たちの心があるわけで、その気持ちというのは大事にしたいと思って修復しています。そのようなことも修復しながら見えてきます。

吉田:

すごいですね。修復しながら過去の人たちと対話する感じですね。しかもそれが手を動かしながら仏像と対峙している中で出てくるのが面白いですね。

吉田:

仏師とはどのように違うのでしょうか?

益田:

う〜ん。。。むずかしいですねぇ。

仏師の方がどのような考えで、どのような仕事をしているのかが分からないですからねぇ。

自身の意識の違いなのかなと思います。私も修復家だとは思っていませんから。(笑)

彫刻家です!個人的な意見ですが、造れない人がよい修復を出来るとは思えません。ですので、私は仏像も造り修復もする彫刻家です!!!

吉田:

日常はどんなサイクルで過ごされていますか? 一日、一仕事、一週間と、どんな生活のリズムか教えていただけますか?

益田:

生活リズムについては何の参考にもなりませんよ。(笑)なぜなら夜型だから。自分でも良いとは思っていないんです!そんなわけで、朝起きるのは遅めです。それ以上は言えません(笑)

一週間のうち2〜3日は大学に行っています。大学での仕事は、講師とはいってもあまり教えているという感覚はありませんね。一緒に学んでいますよ。そんな歳も離れていませんから先輩って感じですかね。学生には「先生と呼ぶな」「俺は何も教えない」なんて言ってます(笑)

うちの研究室は大学院からですからね。自分で考えて行動して欲しいんです。その手助けが出来れば良いと思ってます。これって給料泥棒なのかな(笑)

いやいや、実習はちゃんとやってます!それ以外の日は基本的には制作しています。お寺からの制作以来ですと半年〜1年仕事、その他は展覧会に会わせて制作しています。

阿部:

実習は、どんなことをするのでしょうか?

益田:

担当は修復担当です。実際に依頼された案件をお寺の許可を得て実際の修復物の素材、技法、などを精査しながら、実際に修復をするという実習です。

阿部:

実際の依頼ということは二度と同じ実習はないのですね。

益田:

そのとおり。おもしろいよ。

益田芳樹 興福寺蔵木造竜燈鬼立像想定復元模刻(博士号取得作品)

-----大切なのは人間力------

吉田:

最近の予備校生は、大学を卒業した後に、どうお金を稼いで生活していくか?その辺りに不安を覚えている人も多いようです。益田さんの視点でお話しいただけますか。

益田:

これは持論なのですが、私は技術を学ぶのが大事だと思っています。なぜなら、技術があれば、自分の表現したい物を表現出来るのです。だから"技術"なんです。多く稼げるかは分かりませんが、生活は出来ると思いますよ。自分の表現ではなくともその技術を必要とするところ、人はいますからね。

それから、ありきたりだけど見る目を養うこと。これは本当に重要!それには良いといわれる物を多く見ることだね。ちなみにお薦めは仏像(笑)本気だよ!

それと、一番重要なのは人間力!立派な人間になれなんてことではなく、人として当たり前の立ち居振る舞いが出来るようになった方が良いということ。空気を読める人間になった方が良いということ。個性なんて物は人それぞれにあるものなんだから、そんなものを主張させる必要は無いんだよね。私は決して立派な人間じゃないし、どっちかって言えばアホな感じだし。なんでこんな話しをしているかって言えば、ご縁が最も大事だと感じているからです。私にとっては籔内佐斗司とのご縁はものすごく大きなもので、そのご縁を大切に出来ていることが(自分では出来ていると思っている)今の自分に繋がっていると思っています。ご縁はその先のご縁に繋がり、大きく広がって行くものだから。今は諸先輩方、友達、後輩達、お寺の方々、画廊の方々、その他多くのご縁を大切にして来たことで、今に繋がり、この先に繋がると思っています。

当たり前の対応が出来ること。けっこう大事です!

吉田:

確かに、これ大事ですよね。

益田:

これが無いと、誰も助けてくれないからね。本当に大切だと思うよ。

吉田:

保存修復と作家活動、この二つは益田さんの中でどのような関係でしょうか?

益田:

私にとって保存修復と作家活動は切り離せないですね。保存修復で学ぶことが多いんですよ。古典ってすごいなっていつも思います。契約や見積もり等、正直大変な仕事もありますが、それを作家活動に活かすことが出来ますから。今は生活の面で保存修復が基盤になっているという意味でも、切り離せないのですが、両方で生活が出来れば良いなと思っていますね。両方めっちゃ楽しいんです。

吉田:

それが理想ですよね。修復の仕事をしていて、彫刻の力を使う瞬間ってどんな時でしょうか?

益田:

欠失・亡失箇所の補作です。彫刻の力を存分に発揮するところだと思っています。その時には浪人中や彫刻科でひたすら勉強した、空間やバランスは自分の財産になっていると感じています。時代の背景はもちろんあるんだけど、人体の普遍性はどの時代も同じだから、そこでは彫刻の力が大切ですね。4年間の浪人、大学での6年間の人体の勉強がいま財産になっていると思います。

阿部:

益田さんの浪人4年間は、サボることも、休むことも無く、ひたすら勉強だったよね。

益田:

本当に今の自分があるのは、その4年間のおかげだと思うよ。

益田さんの浪人時代の作品

-----決意と継続と------

吉田:

一緒に浪人していた時から、「保存修復をやろうと思っている」とおっしゃっていたのが印象的でした。修復をやろうと思った動機は何だったのでしょうか? また、いつ頃からだったのでしょうか?

益田:

父親や親戚が彫刻や陶芸をやっていた影響もあり、小さい頃から木で動物を彫ったり、塑造で造ったものを焼いてもらったりしていたんです。けど、美術大学があるなんて知らなかったんですよ。それまでは趣味の延長線だと思ってて(笑)それを知ったのが高校2年生の春。ですから修復に行こうと思ったのは高校2年生の春ですね。

修復に惹かれたきっかけは、高校1年生の時に行った奈良への修学旅行です。その時は、まだ獣医になりたかったのですが、新薬師寺の十二神将像を観た時は衝撃でしたね!いつかこんなのを造ってみたいって漠然と思っていました。

そんな時の朗報(?)だったんです!彫刻が学べる大学があるって事が。それまでは彫刻って趣味でやるとかしか思い浮かばなかったのが、彫刻を専門的に学べる大学があって、プロとしてやっていく道があるっていうのを知って、もうそこからは、修復(彫刻)に行くには芸大の彫刻科に入るしかないって感じで。

吉田:

獣医とは意外でした。長いおつきあいですが、初めて聞きました。修復も獣医も治すお仕事なんですね。

はじめ彫刻の大学院に進まれましたが、具象をしっかり学んでから保存修復にという考えだったのでしょうか?(東京芸大の保存修復は大学院からなので、一般的に彫刻の学部から進む人が多い)

益田:

彫刻の大学院に行ったのは、テラコッタという素材と裸婦像という奥の深い題材が楽しくなっちゃったからだけです。そのときの自分と一番対峙できるのがテラコッタだったんですよ。父親が陶芸をやっていて、小さい頃から粘土に親しみがあったのかもしれません。

吉田:

益田さんは芸大学部で4年間、大学院で2年間と彫刻をしっかりと学んだ上で保存修復の道へ進まれました。もしも、彫刻をしっかりと学ばずに修復へと進んだらどのように違いが出たと思いますか?

益田:

まったく想像がつかないですね。でも絶対に今のような状況ではなかったと思います。

そこで学んだものが、今の私の基盤だと思っています。予備校での4年を含めての10年間の彫刻の勉強があって、今の自分があるように思います。今していることも、絶対この先に繋がると思っています。

益田芳樹 興福寺蔵木造竜燈鬼立像想定復元模刻(博士号取得作品)部分

吉田:

芸大での在学期間が、11年と非常に長かったと思うんですが、焦りとかはなかったのでしょうか? 人生の進路をしっかりと決めて、そこにブレがなければ、そのへんは怖くないのですか?

益田:

いやいや、途中何度か大学を辞めようと思った事もありましたよ。年齢的なことで焦りや怖さもありましたし。それでも家族や籔内先生や仲間達に支えられて、博士号取得までたどり着いたって感じです。「学びたい事が大学にあるのなら、とことんやれ!」って家族が背中を押してくれたんです。本当に感謝ですね。

今は、辞めなくて本当に良かったと思っています。人生には遠回りなんてものは無いって実感しています。

吉田:

大学を辞めようと思ったとは意外です。具体的にいつ頃のことだったんですか?

益田:

最初は学部の3年の時。はじめて現実が見えたのがその時じゃないかな。彫刻で好きなことがやりたくて来たけど、好きなことやりたいだけで生きていける世界じゃないと、そのとき強く感じたんだよね。もう一回は博士の1年。こっちは年齢的な焦りだね。

-----作品と修復と------

吉田:

須田悦弘さんのアシスタントを以前されたと聞いたのですが、伝統的な保存修復の仕事と現代美術の世界に接点があるというのが興味深いのですが、そのときのエピソードなどお聞かせ願いますか。

益田:

今から4年程前の博士課程1年生の時でした。修復家で、芸大の古美術研究施設の教員もされている方からの話しでした。急に電話があり「今暇か?須田悦弘という作家のアシスタントが出来そうな人間を地中美術館で探しているから、君を紹介しておいた。すぐに直島に行ってくれないか?3日くらいの着替えと彫刻刀と砥石を持ってけば大丈夫だから」って言われたんです。もちろん須田さんのことは知っていたし、そんなチャンスは無いって思って、2日後には行きました。しかし、アシスタントは朝から晩までみっちり1ヶ月でした(笑)それと、後から人に聞いた話しなんですが、話しをくれた先生は、最初は「そんな技術のあるやつで暇なやつはいない」って断ったらしいのですが、ちょっと考えたら学生にいるって私を思い出してくれたらしいんです。この話しを聞いた時は正直嬉しかったですね。しっかり勉強しておいて良かったと思いましたよ。

その先生と須田さんとの接点は無かったのですが、地中美術館の研修で古美術研究をして、その時に同行したのが、その先生だったというのが話しが来た理由らしいです。

その時の経験も、私の財産ですね。須田さんの作品は私の価値観を変える程のものでしたから。

吉田:

3日くらいの着替えって言うのはそれを洗えば1ヶ月はいけるってことだったんですね...

でもとてもうらやましい経験ですね。大きな出会いの一つですね。

益田芳樹 炎金魚2010(赤)

益田:

大学のなにが良いって、何かに向かって一所懸命やっている人と出会える事だと思う。自分も何かに真剣に向かっていて、他の人も何かに真剣に向かっている、そういう状況での出会いって貴重だと思う。そういう意味で予備校、大学って大切だと思う。人との出会いは財産だよ。

吉田:

作品も制作して発表されていますが、修復の仕事とどのような違いがありますか、またどんなふうに切り替えているのですか?

益田:

違いは感じています。ただ瞬間というよりは、向かう対象への気持ちの切り替えだと思います。修復は、尊重しなければならない対象があるということで、自分だけを出してはいけないということです。文化と造形への最大限の畏怖と敬意を持つことです。自身の制作では、誰かの喜ぶ姿を想像しながら制作しています。そこには造っていて楽しいというのが前提です。

しかし、作業に関してはそれほど違いを感じないですね。

修復する時にも自分の感覚は大事にしていますし、彫刻する時に資料も集めますからね。そういった感覚を養うためにも良いものを沢山見るのは大切かな。世間一般に良いといわれているもので良いと思うし、はじめはどこが良いのかわからなくても良いと思う。そのうちどこが良いとかわかるようになってくるから。それが経験だと思います。

つくれない人間は修復も出来ないし、感じれない人は作ることも出来ないし、修復することも出来ないからね。

益田芳樹 炎金魚(黒)

------彫刻を勉強している学生に向けて------

吉田:

益田さんは、すいどーばたで長く浪人されていましたが、今の受験生、特に多浪生に向けてアドバイスをいただけますか?

益田:

何度も言っていると思いますが、今の自分になるには無駄なことは1つも無かったと思っています。4浪したから今の自分があるのです。もちろん、浪人生を楽しんでしまったがために4浪もしたんでしょうが、まじめにやっていたとしても4浪していたでしょう。私にはその時間が必要だったのです。人生には遠回りなんてものは無いのですから。

ですので、くさらず真っ正面に向き合ってください。

最後に、受験に関するアドバイスとしては、受験には"答え"があります。その答えを導きだしてください。そしてその答えは先生からは導き出せません。僕は現役から5年かかりましたが、皆さん、自らの手で導き出してください。

吉田:

これから彫刻を勉強する学生、保存修復を学ぼうとする学生に大変ためになる貴重なお話を伺えました。本日は本当にありがとうございました。

今回インタビューをさせていただいた、益田さんの所属する東京芸術大学大学院 美術研究科 文化財保存学専攻 保存修復彫刻研究室では、多くのすいどーばた美術学院出身者も日々研究にいそしんでいるそうです。そのなかから3名、作品画像のみとはなりますが、紹介させていただきたいと思います。(敬称略)

小沼祥子(教育研究助手)

興福寺蔵脱活乾漆造八部衆のうち乾闥婆立像(修了作品)「お仏壇のはせがわ賞」

鈴木篤(博士課程3年)

東京国立博物館所蔵天王立像模刻(修了作品)「大学美術館買い上げ賞」

中村志野(博士課程1年)

雪蹊寺蔵木造吉祥天立像(修了作品)「大学美術館買い上げ賞」

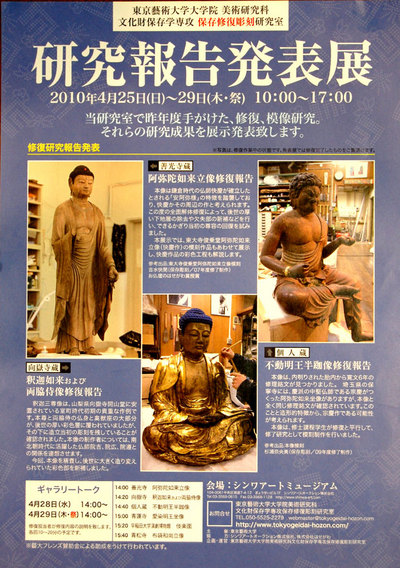

また、保存修復彫刻研究室で昨年度手がけた修復、模刻研究の研究成果展示発表会があります。保存修復の仕事に興味のあるみなさんはぜひ足を運んでみてください。

研究報告発表展

場所:シンワアートミュージアム(銀座7-4-12 ぎょうせいビル1F)

期間:2010年4月25日(日)〜29日(木・祭)

時間:10:00〜17:00

東京藝術大学 大学院美術研究科 文化財保存学専攻 保存修復彫刻研究室 ホームページ

にて研究室での活動、最新情報などを見ることが出来ます。